Kunst und Handwerk waren in der Vergangenheit eng miteinander verknüpft und die Freiheit der bildenden Kunst war, von Ausnahmen abgesehen, entsprechend begrenzt.

Die Künste waren zunächst ungetrennt. Auch aus diesem Grund sind in vielen Sprachen unter dem Begriff „Künste“ oder „Arts“ Tätigkeiten zusammengefasst, die wenig bis nichts mit der gegenwärtigen Idee der „Fine Arts“ bzw. der „schönen Künste“ zu tun haben.

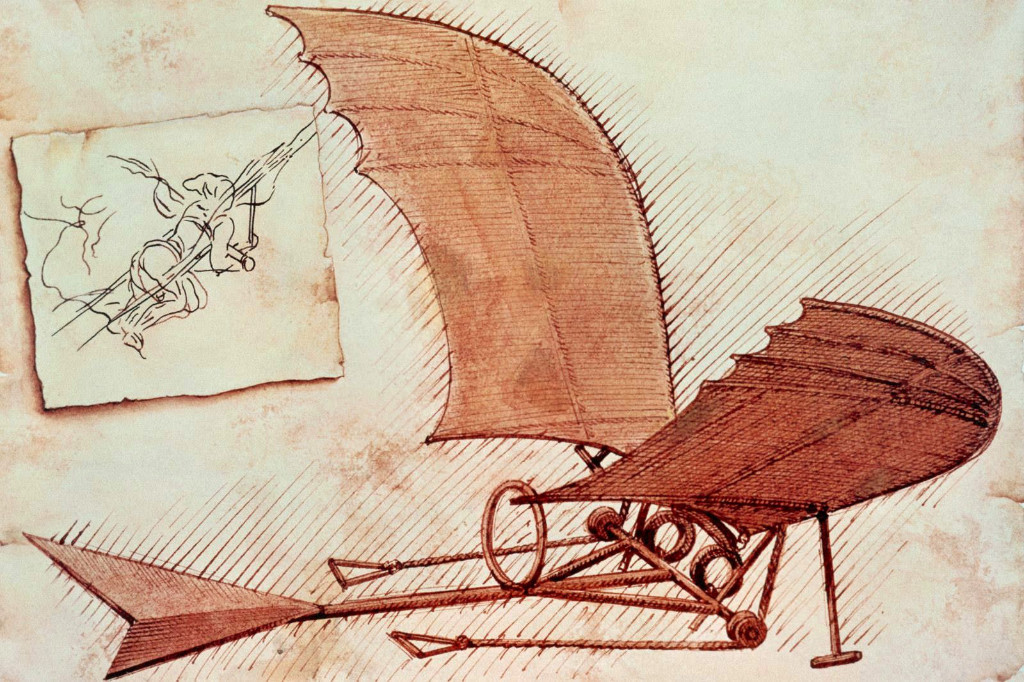

In der gegenwärtigen Vorstellungswelt gilt Leonardo da Vinci (*1452 – †1519) gemeinhin als Künstler. In seiner Zeit war er u.a. Ingenieur, Bildhauer, Techniker, Wissenschaftler und Theoretiker.

Cellini war Festungsbauer, Soldat, Goldschmied, Unternehmer und (laut eigener Aussage) mehrfacher Mörder. In Bezug auf seine Werkstätten schreibt Benvenuto Cellini in seinen Memoiren von zeitweise mehr als 100 Mitarbeitern. Rembrandt (van Rijn) hatte eine riesige Werkstatt, die Zahl seiner Mitarbeiter variiert je nach Zeit und Art der Zählung allerdings erheblich. Die Spezialisierung auf einzelne Arbeitsgebiete war selbstverständlich und die Werkstätten haben Teilbereiche ihres Schaffens als Dienstleitung untereinander gehandelt.

◄ Leonardo da Vinci;

Entwurf einer Flugmaschine

Die Unterscheidung zwischen Kunst und Kunsthandwerk hatte entsprechend nicht so eine große Bedeutung, denn das Kunsthandwerk war immer integrierter Teil der Aufgaben des Künstlers. Wobei es allerdings zwischen den Künsten und damit auch zwischen den ausübenden Kunsthandwerkern eine eindeutige Hierarchie der Anerkennung gab.

Die gewaltigen technischen Fortschritte im 19. Jahrhundert haben u.a. mit der Entwicklung der Fotografie und den grafischen Druckprozessen die Existenz – das Brot und die Butter – der Künstler bedroht. Das Alltagsgeschäft des durchschnittlichen Künstlers, also die Portraits und Abbildungen von adeligen und großbürgerlichen Onkeln, Tanten, Gatten sowie deren Besitztümer konnte mit den neuen technischen Verfahren sehr viel einfacher, schneller und realitätsnah dokumentiert werden.

Die Kunst wurde im eigentlichen Sinne frei. Frei von der gesicherten Existenz und einem definierten Tätigkeitsfeld.

Die Idee des Künstlers als Genius, wie sie nach wie vor gerne gepflegt wird, ist weitgehend ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Die Einzigartigkeit der jeweiligen Künstlerpersönlichkeit und der daraus resultierende Geniekult war eine Möglichkeit sich gegen das neue Phänomen des technisch generierten Bildes abzugrenzen.

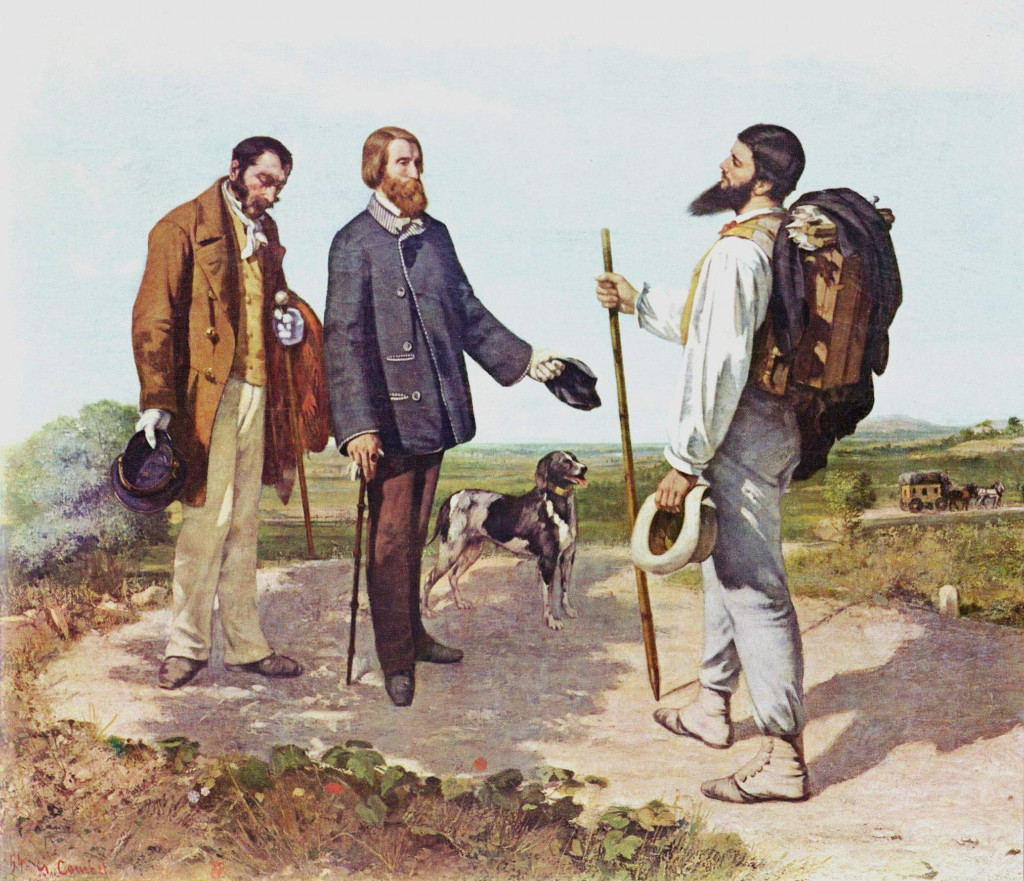

◄ Gustave Courbet; Bonjour Monsieur Courbet

Musée Fabre, Montpellier

(nur am Rande) – als Beleg für diesen Geniekult wird häufig auf Gustave Courbet und sein Bild „Bonjour Monsieur Courbet“ hingewiesen. (Siehe z.B. SMB Alte Nationalgalerie, Wanderlust-Ausstellung 2018) Im Bild wirft die Figur des Malers einen Schatten während sein großbürgerlicher Mäzen und dessen Bediensteter schattenlos dargestellt werden.

(…) Weder der Herr noch sein Diener werfen Schatten, den Monsieur Courbet für sich reserviert: Er alleine kann die Strahlen der Sonne aufhalten (…)

So sehr ich dem Gedanken des notwendigen Geniekultes zustimme, so wenig ist dieses Beispiel schlüssig – der Verzicht auf den Schatten der beiden Figuren hat im Gemälde rein formale Gründe.