Der Handlungsrahmen:

Eine Armee und ein bewaffneter Haufen – zwei Parteien die in ihrer Struktur und Zielsetzung kaum unterschiedlicher sein können – stehen einander gegenüber. Bevor es zu einer Schlacht kommt suchen die Heerführer – sicher aus unterschiedlichen Gründen – einen Ausweg auf dem Verhandlungswege.

In der Rückschau zu sehen wer wen übervorteilt hat, ist wohl von berechtigten historischem und sicher auch von ideologischen Interesse; für die Menschen in der konkreten damaligen Situation ist diese Betrachtung völlig belanglos.

Ohne zu wissen was die Zukunft bringt musste sie unmittelbar gestaltet werden. Es steht zu vermuten, dass die Verhandlungsführer beider Parteien auf der Grundlage der eigenen Einschätzung von den Chancen und Risiken (im Rahmen ihres Verhandlungsmandats) den Zugeständnissen und Erträgen des verhandelten Vertragswerkes zugestimmt haben.

Die Haltung der Verhandlungspartner war von dem Wille geprägt die unblutige, vertragliche Lösung einer vernichtenden Schlacht vorzuziehen.

Zum Zeitpunkt des Vertrages konnten die Parteien wohl nicht voraussehen, dass die Abmachung niemals wirklich mit Leben erfüllt werden würde.

Was aber wirklich zählt ist die Haltung – in der Kenntnisnahme der gegenseitigen Interessen – mit einem Kompromiss und damit „den Spatz in der Hand“ zu wählen. Hier offenbart sich eine zukunftsweisende, humanistische Haltung:

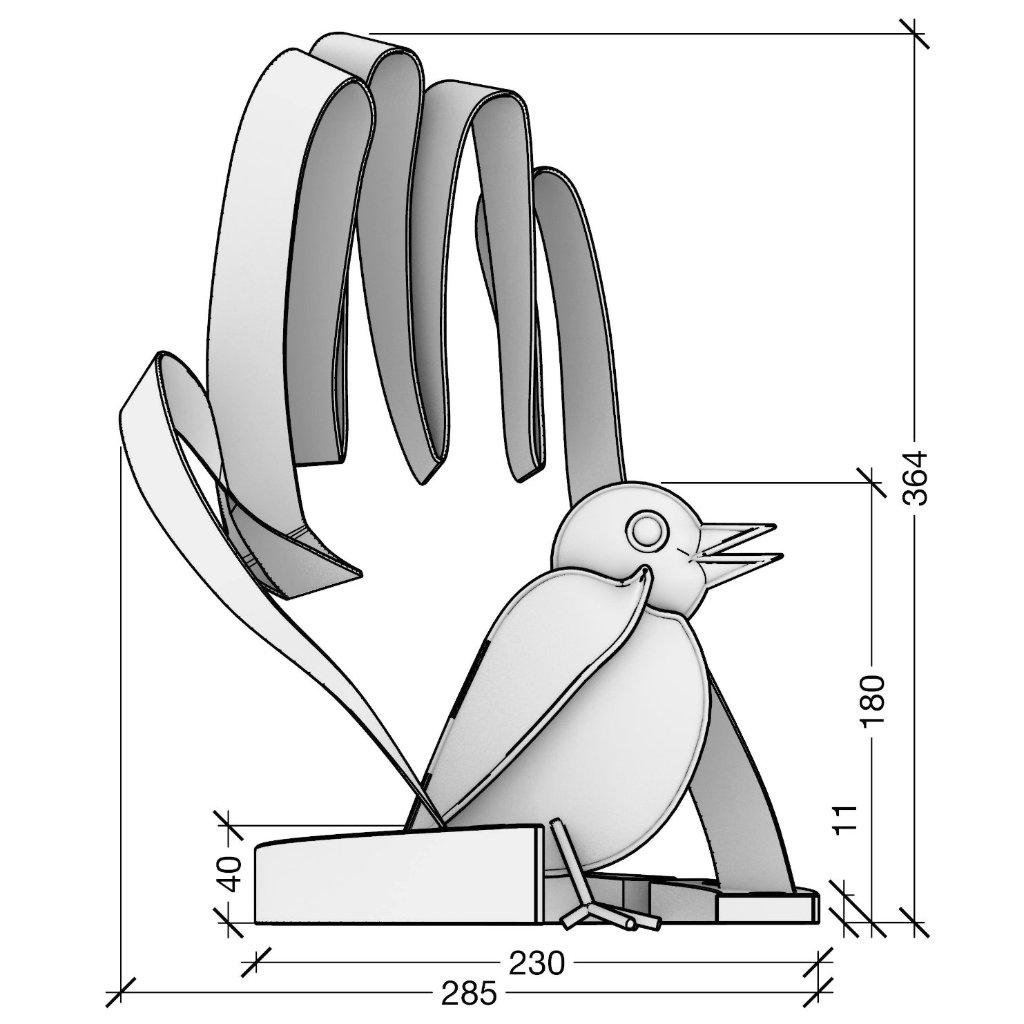

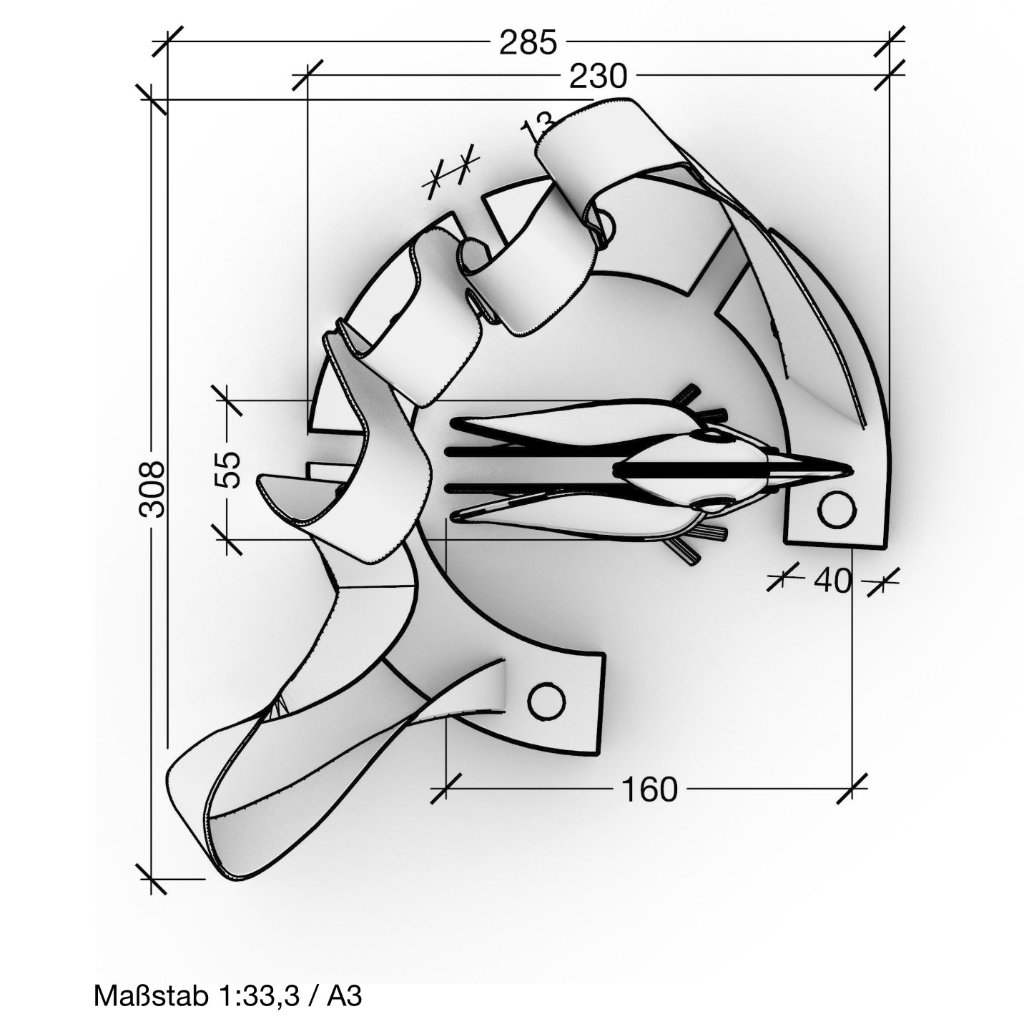

Das politische Gegenüber und dessen Forderungen zu erkennen und nach einem Ausgleich der Positionen zu suchen. In diesem Sinne sind die Verhandlungen um den Weingartener Vertrag trotz der weitgehend gescheiterten Umsetzung und trotz der Frage wer hier wen „über den Tisch gezogen“ hat Ausdruck von einer Haltung die für das Zusammenleben in der mitteleuropäischen Gegenwart von größter Bedeutung sind. Mit der Übersetzung des komplexen historischen Konfliktfeldes in die gängige Redensart „vom Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach“ wird die damalige Verhandlungslösung in einem einfach fassbaren Verständniszusammenhang dargestellt.

Projektbeschreibung: „Der Spatz in der Hand …“

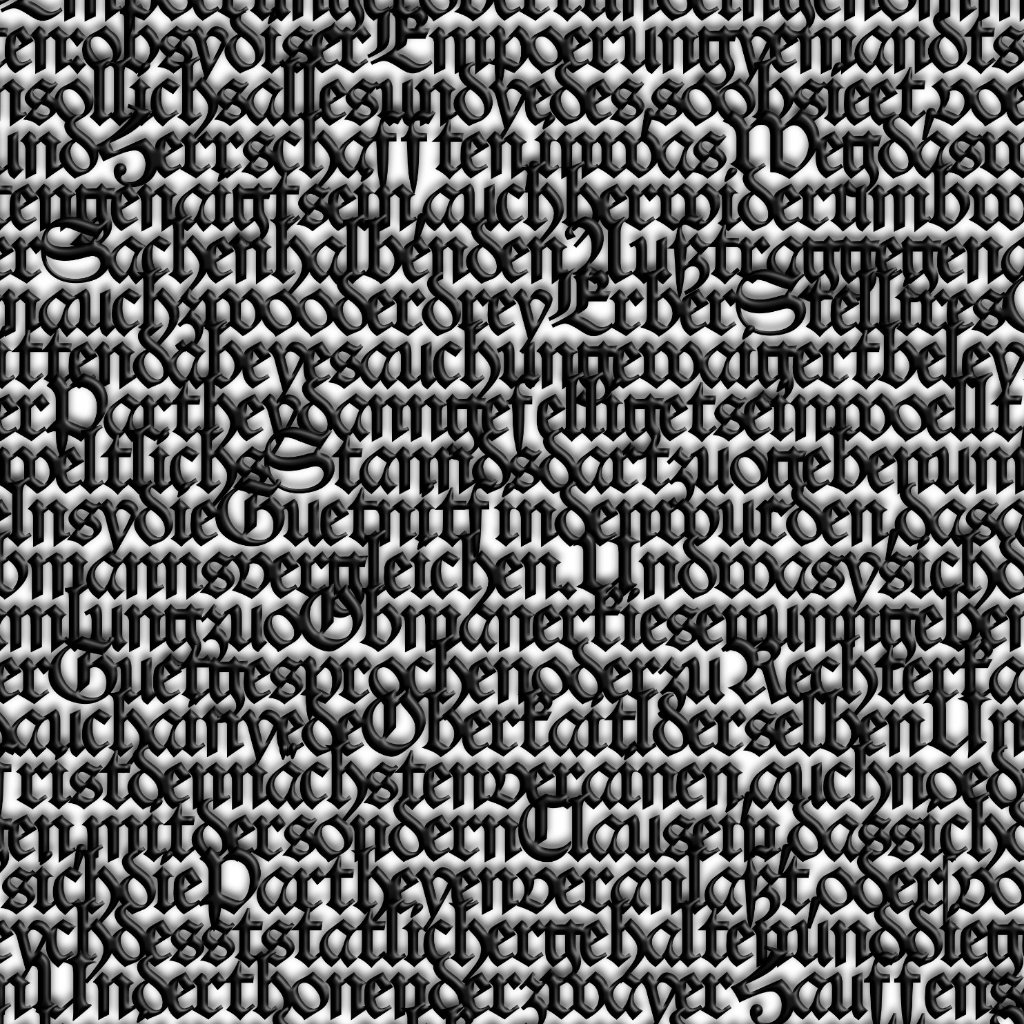

Jedes Kunstwerk im öffentlichen Raum richtet sich an die Menschen der Gegenwart und muss daher Formen finden, die heute nachvollziehbar und verständlich sind. Der vorliegende Entwurf soll ein Ereignis zugänglich machen, dessen Bedeutung für Menschen des 21. Jahrhunderts zunächst sehr weit entfernt scheint. 500 Jahre sind eine lange Zeitspanne und es ist nicht einfach sich vorzustellen wie die Menschen damals gelebt haben. Sprache, Schrift und die Ausdrucksweise machen es schwer die historischen Texte flüssig zu erfassen. Dies gilt umso mehr für die Inhalte der damaligen Auseinandersetzungen. Gleichzeitig sind romantisierte Darstellungen und/oder ideologische Überformungen der Epoche allgegenwärtig. Die Wahrnehmung dieser Periode wird dabei zum Teil bis zur grotesken Farce verzerrt und vereinfacht. Dies erschwert es zusätzlich die Positionen der Interessenlagen zu verdeutlichen.

Die Beurteilung von Ereignissen aus der Vergangenheit tendiert zu jedem Zeitpunkt immer wieder dazu die späteren Resultate der historischen Vorgänge als Grundlage einer Bewertung zu verwenden.

Der Versuch dem Handeln der damaligen Akteure gerecht zu werden erfordert aber sich in deren Position mit ihrem Kenntnisstand, ihrer Ideenwelt, ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation zu versetzen. Dies gilt umso mehr wenn die Fragen so komplex sind wie die Beurteilung eines Vertrages bei dem schon die Inhalte aus der Sicht des heutigen mitteleuropäischen Rechtsverständnisses kaum nachvollziehbar erscheinen.